インフルエンザ

インフルエンザの症状

インフルエンザは突然の発熱に加え、頭痛、筋肉痛・関節痛、せき、のどの痛みなどが現れます。多くは発症後3〜7日ほどで自然に回復します。

一般的なかぜに似ていますが、場合によっては肺炎や脳炎・脳症などを合併して重症化することがあり、注意が必要です。

とくに注意が必要な方

以下の方は重症化しやすいため、早めの受診やワクチン接種が推奨されます。

- 介護・療養施設の入所者、65歳以上の高齢者

- 5歳未満の小児(とくに2歳未満)

- 妊娠中の方、産後2週間以内の方

- 基礎疾患のある方(喘息・COPD・心疾患・悪性腫瘍・慢性腎不全・慢性肝疾患・糖尿病・血液疾患・神経筋疾患 など)

- 免疫抑制状態にある方、著明な肥満(BMI 40以上)

インフルエンザの死亡数の推移

日本におけるインフルエンザ関連死の推移です。「超過死亡数」は、流行によって平年より増えたと推定される死亡数を示しています。

| 年度 | インフルエンザによる死亡数(人) | 超過死亡数(人) |

|---|---|---|

| 2000年 | 575 | 13,846 |

| 2001年 | 214 | 913 |

| 2002年 | 358 | 1,078 |

| 2003年 | 1,171 | 11,215 |

| 2004年 | 694 | 2,400 |

| 2005年 | 1,818 | 15,100 |

| 2006年 | 865 | 6,849 |

流行の規模によっては、年間の死亡数が数百人から1万人規模に達する年もあります。

インフルエンザの歴史

流行が一定の周期で繰り返されることから、16世紀のイタリアでは星や寒気など外的影響(influence)が関与すると考えられ、これがインフルエンザという名称の由来になったとされています。

血清考古学の調査では、1889年流行の名残としてA型インフルエンザウイルス抗体(H2N2)が後年に確認されています。人からインフルエンザウイルスが初めて分離されたのは1933年のことです。

主な人での流行の系譜としては、H3N8(1900年)、H1N1(1918年〈スペインかぜ〉)、H2N2(1957年〈アジアかぜ〉)、H3N2(1968年〈香港かぜ〉)、H1N1(1977年〈ソ連かぜ〉)、そして2009年のH1N1パンデミックへと続きます。

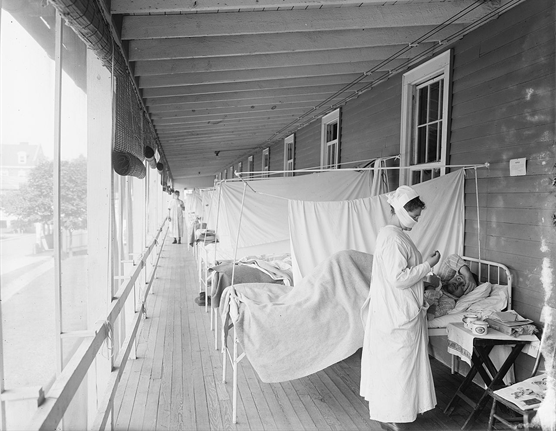

スペイン風邪について

第一次世界大戦中の1918年に始まったスペインインフルエンザは、世界規模のパンデミックとなりました。推計では世界人口の25〜30%が感染し、致死率はおよそ2.5%以上、死亡者数は全世界で4,000万人(WHO推計)、多い説では1億人に達したともいわれます。日本でも約2,300万人が罹患し、およそ38万人が亡くなりました。

第1波は1918年3月に米国やヨーロッパで流行しましたが、当初は致死性が比較的低いものでした。一方、同年晩秋に到来した第2波は致死率が約10倍に跳ね上がり、15〜35歳の健康な若年層で死亡が目立ち、死亡例の約99%が65歳未満という特異な特徴が記録されています。後に、この流行はA型インフルエンザH1N1亜型によるものと判明しました。

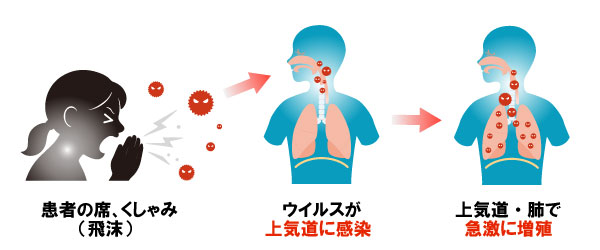

インフルエンザの感染経路

主なうつり方は2つです。ひとつは、咳やくしゃみで飛び散った粒子を吸い込むことで起こる飛沫感染。もうひとつは、ウイルスが付着した物や手指に触れ、その手で目・鼻・口に触れて粘膜から入り込む接触感染です。インフルエンザウイルスは、体内では気道の粘膜細胞で増殖します。

感染性がある期間、罹患率、流行

ウイルスの排出は、症状が出る24〜48時間前から始まり、発症後5〜7日ごろまで続きます。潜伏期間は通常1〜4日(平均2日)です。予防接種をしていない場合の年間罹患率は、小児(18歳未満)で約12.7%、成人で約4.4%、高齢者(65歳以上)で約7.2%と報告されています。

- 日本では冬季に流行し、例年11月下旬〜12月上旬に始まり、1〜2月がピーク、4〜5月に収束します。

- 南半球では7〜8月が流行期、熱帯地域では年間を通じて発生します。

インフルエンザの診断

迅速抗原検査キットの性能は、発症からの時間で変わります。

- 発症後12時間以内:感度 約35%、特異度 100%

- 12〜24時間:感度 約66%、特異度 97%

- 24〜48時間:感度 約92%、特異度 96%

- 48時間以降:感度 約59%、特異度 100%

診断精度は発症1〜2日で最も高くなります。流行期には臨床所見からインフルエンザと判断することもあり、迅速検査が必須というわけではありません。

インフルエンザの治療

対症療法(解熱剤はアセトアミノフェン)

インフルエンザの発熱は、ウイルスそのものが熱を出しているのではなく、体が増殖を抑えようとして起こる反応です。したがって、必ずしも無理に下げる必要はありません。解熱鎮痛薬のうち、ジクロフェナクナトリウムやメフェナム酸はインフルエンザ脳症との関連が指摘されており、使用は避けます。ロキソプロフェンなど他のNSAIDsについては判断材料が限られています。現時点で、アセトアミノフェンは脳症リスクを増やしたという報告がなく、解熱薬として選択しやすい薬剤です。

漢方の効果は?

保険適用のある漢方は、麻黄湯、柴胡桂枝湯、竹茹温胆湯の3種です。このうち急性期に用いるのは麻黄湯で、ウイルス感染の抑制に関わるとされる桂皮、サイトカイン産生を抑えるとされる桂皮・麻黄、免疫活性に関わる杏仁・甘草などの配合が特徴です。効果については、抗ウイルス薬と併用した場合に発熱期間を短くする可能性が示された程度で、ハイリスク群での有効性は評価が定まっていません。なお、麻黄湯にはエフェドリンが含まれるため、心血管リスクが高い方や甲状腺機能亢進症の方、MAO阻害薬・甲状腺製剤・キサンチン系薬を内服中の方では慎重な適応判断が必要です。

抗ウイルス薬の効果は?

ノイラミニダーゼ阻害薬(オセルタミビル、ザナミビルなど)は、成人・小児ともに症状の持続を平均で約1日短縮することが報告されていますが、一般の低リスク患者では入院や重篤な合併症を明確に減らすとはいえません。ただし高リスク患者では、オセルタミビルによる死亡リスク低下や、ザナミビルで合併症が減るとする報告がありま

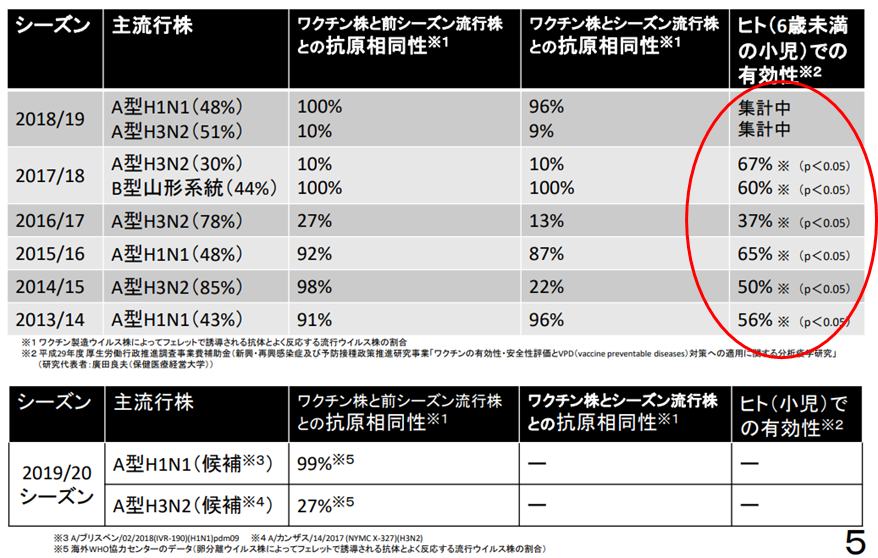

インフルエンザのワクチン

2019/2020シーズンの主なワクチン株は次のとおりです。

- A/Brisbane/02/2018(IVR-190)(H1N1)pdm09

- A/Kansas/14/2017(X-327)(H3N2)

- B/Phuket/3073/2013(山形系統)

- B/Maryland/15/2016(NYMC BX-69A)(ビクトリア系統)

ワクチンの効果は、接種年に流行するウイルスとワクチン株の一致度に左右されます。一般には有効性はおよそ40〜60%とされています(参考)。

発症を完全に防ぐものではありませんが、特に65歳以上の高齢者では死亡リスクを大きく下げることが示されており、重症化予防として意義があります(死亡抑制効果の報告では約82%)。

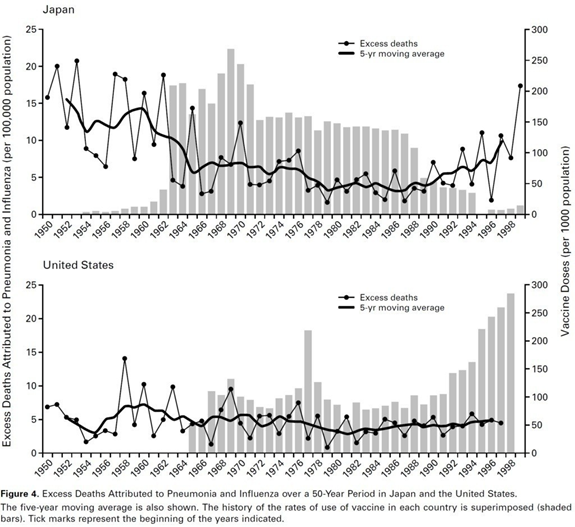

ワクチン接種と死亡率の関係

1949年から1998年までの、50歳以上における肺炎・インフルエンザ死亡率と予防接種の関係を示したデータです。日本では1962〜1987年のあいだ、小学生に対してインフルエンザの集団接種が行われ、10年以上は事実上の必須接種でした。その後、1987年に制度が緩和され、1994年に廃止されて接種率は大きく低下しました。グラフからは、小児の集団接種が行われていた時期には、高齢者のインフルエンザや肺炎による死亡が抑えられていたことがうかがえます。

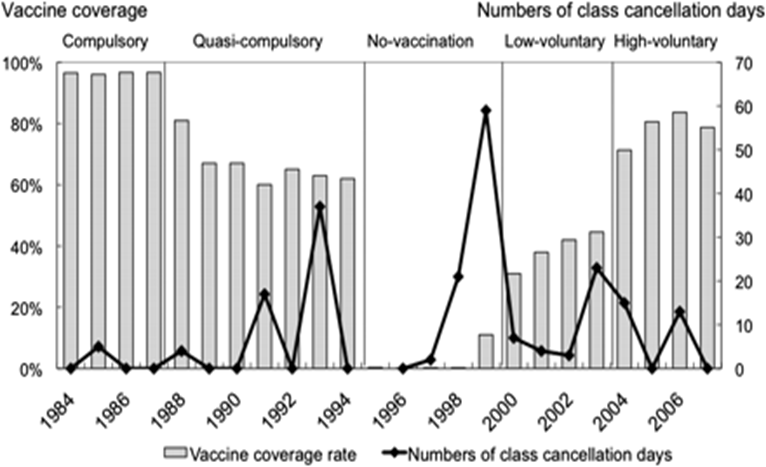

接種率と学級閉鎖の推移

ワクチン接種率の変化と学級閉鎖日数の関係を示した図です。接種率が低下する時期には学級閉鎖の日数が増え、接種率が高まると学級閉鎖は減少する傾向が確認できます。

インフルエンザワクチンの安全性

インフルエンザワクチンは安全性が高く、重い副反応は稀です。不活化ワクチンのため、接種によってインフルエンザにかかることはありません。過去にインフルエンザワクチンで重度のアレルギー反応を起こしたことがある方や、明らかな急性の発熱がある方は接種を控えますが、卵アレルギーのある方でも接種可能とされています。

妊娠中は基本的に時期を問わず接種が推奨されます。とくに妊娠初期はデータが限られるため、担当医と時期を相談してください。ワクチンにより、母体のインフルエンザ様症状の発症抑制や、新生児の発症リスク低下、死産や早産の減少につながるとする報告があります。

インフルエンザ 生ワクチンについて

- 弱毒化したインフルエンザウイルスを鼻腔に噴霧し、自然感染に近い形で免疫を誘導します。

- 粘膜のIgAを中心とした局所免疫が高まり、発症予防効果が期待できます。

- 細胞性免疫も賦活されるため、型が完全に一致しない場合でも重症化を抑える作用が見込めます。

接種対象はおおむね2〜49歳です。生ワクチンのため理論上は発熱や咳などの症状が出る可能性はありますが、報告は限られています。米国の予防接種諮問委員会(ACIP)は、効果が不十分だったため2016/17〜2017/18シーズンは鼻スプレー型を推奨しませんでしたが、2018/19シーズンからは再び使用可としました。ただし有効性の評価はなお検討が続いています。日本では未承認で、一部の小児科で個人輸入により使用されています。

インフルエンザの予防法について

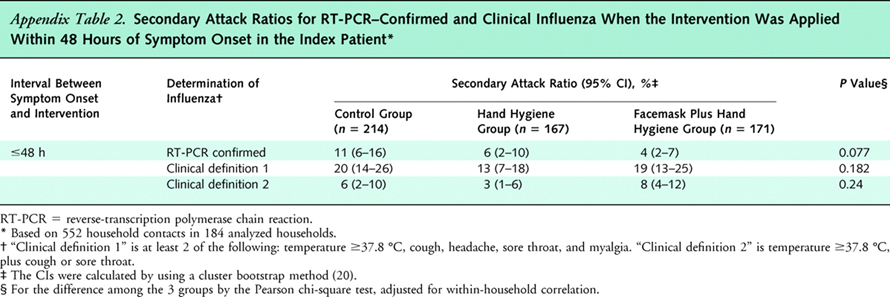

マスクと手洗いとインフルエンザ予防について

マスクと手洗いについて

マスク着用や手洗いで家庭内の感染が減少したとする報告はありますが、常に確実な効果が示されているわけではありません。ある学校介入では、手洗いの徹底、体調不良時の登校自粛、顔に触れない配慮、咳エチケット、患者との距離確保に加え、各教室へアルコール手指消毒剤を設置して1日4回の使用を指示しました。その結果、インフルエンザAの確定例が約52%減少し、欠席者も約26%減少しました(手洗い単独では有意差はみられませんでした)。

うがいについて

うがいでインフルエンザ発症を抑えるというエビデンスはありません(政府資料でも同様の見解)。一方で、水道水でのうがいは急性上気道感染を約36%減らしたという報告があります。ヨード含有のうがい薬では同様の効果は示されていません。

ヨーグルトによる予防

一部のヨーグルト製品がインフルエンザ予防に有効とする情報がありますが、公表データの多くは動物実験や規模の小さい試験で、ヒトでの確かな有効性は限定的です。自治体で話題になった小児の発症ゼロなどの数値も、学術論文としては未公表です。現時点では、効果があるとしても控えめと考えるのが妥当でしょう。

当初大きく報じられた山形県舟形町・佐賀県有田町の「小児のインフルエンザ発症ゼロ」というデータは、現時点で査読済み論文としての公表は確認できていません。

そのため、現状では有効性が示されているとしても限定的とみなすのが妥当です。