子宮頸がんワクチン接種について

子宮頸がんとは

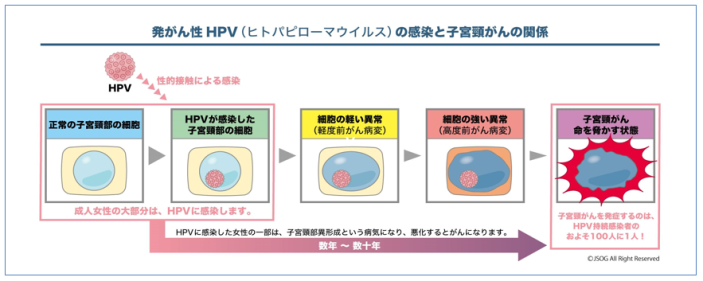

子宮頸がんはヒトパピローマウイルス(HPV)が長期間にわたり感染を続けることで、数年から十数年後に子宮の入り口(子宮頸部)に発症するがんです。

初期にはほとんど自覚症状がなく、気づかないまま進行するケースも多くあります。

進行すると妊娠や出産への影響に加え、命に関わる危険性もあります。

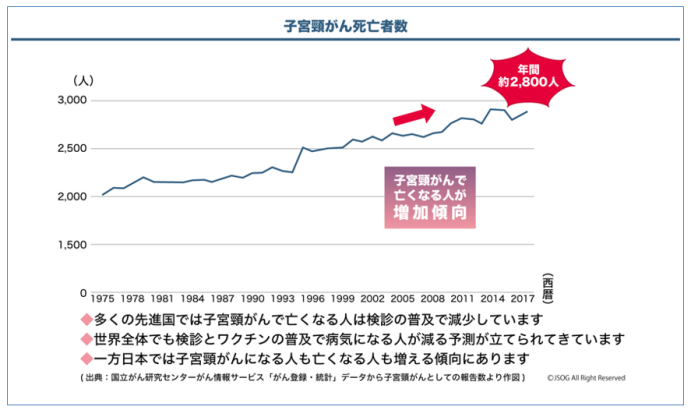

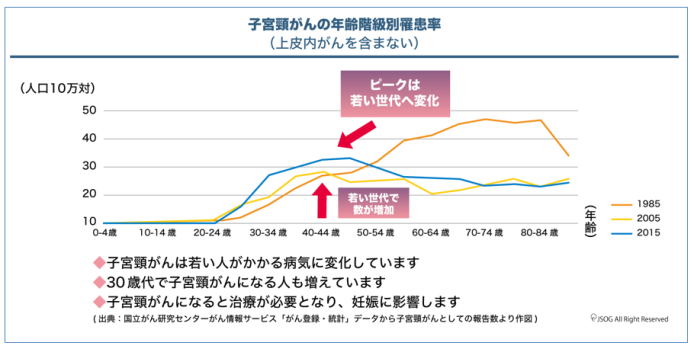

国立がん研究センターの報告によれば、国内では年間およそ1万人が新たに子宮頸がんと診断され、約2,800人が亡くなっています。ここ十数年で患者数も死亡者数も増加傾向にあり、特に20代〜30代の若い世代での発症が目立つようになっています。

HPVは珍しいウイルスではなく、多くの人が一生のうちに一度は感染すると言われています。

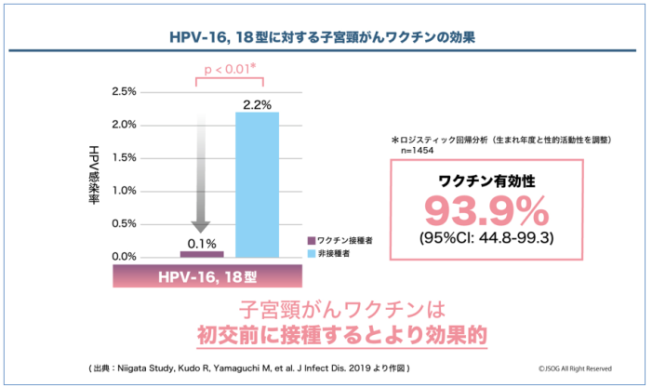

その中の一部が子宮頸がんに進展します。HPVには100種類以上の型が存在し、子宮頸がんの約半数から7割は16型と18型というタイプの感染が原因とされています。

これらの型による子宮頸がんはワクチン接種によって予防可能ですが、全ての型を完全に防ぐことはできません。そのため、定期的な検診も欠かせません。

日本で承認されているHPVワクチン

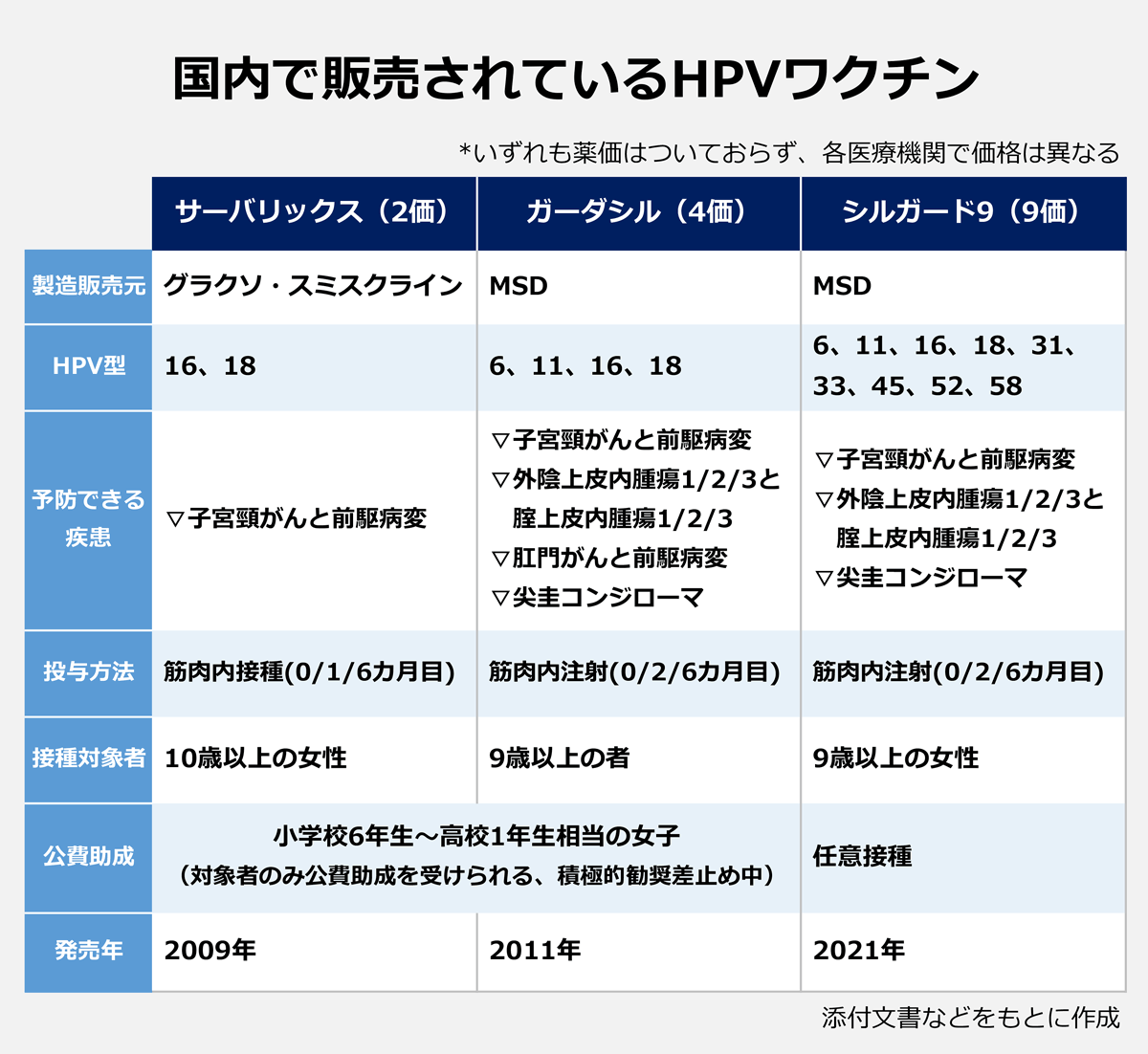

現在、日本で使われているHPVワクチンは「2価」「4価」「9価」の3種類があります。

2価ワクチンは、子宮頸がんの主な原因となるHPV16型・18型に対応。

4価ワクチンは16型・18型に加えて、尖圭コンジローマの原因となる6型・11型も予防できます。

さらに9価ワクチンは、6/11/16/18/31/33/45/52/58型と幅広い型に対応しており、より多くのHPV感染を防ぐことが可能です。

これらのワクチンは「感染を防ぐこと」が目的であり、一度感染した細胞からウイルスを取り除く効果はありません。

そのため、性交経験のない時期に接種するのがもっとも効果的だとされています。

日本で使用されている子宮頸がんワクチンの種類

接種対象者

HPVワクチンの定期接種は、小学6年生から高校1年生相当の年齢にあたる女子が対象です。

接種期間

接種可能な期間は、小学6年生の4月1日から高校1年生の3月31日までです。

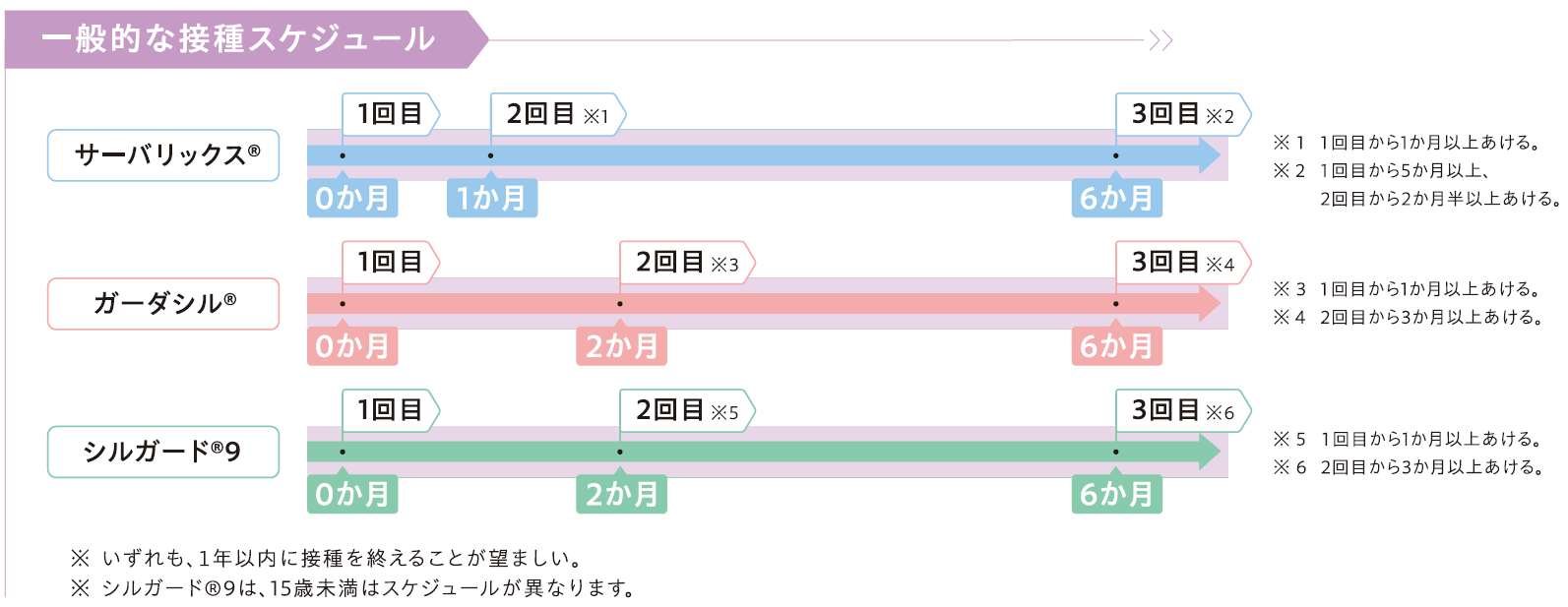

いずれのワクチンも性交経験のない時期に始めるのが望ましく、半年間で合計3回、筋肉注射で接種します。

標準的には中学1年生までに3回接種を終えるのが推奨されています。

積極的な接種勧奨について

HPVワクチンは、2013年6月の厚生労働省通知により一時的に「積極的な接種勧奨を控える」対応が取られていました。

しかし、2021年11月にその方針が撤廃され、改めて積極的に接種をすすめる体制に戻りました。

2022年度からは定期接種対象者への個別勧奨も再開され、当院でも接種が可能です。

キャッチアップ接種について

1997年4月2日~2006年4月1日生まれの女性の中には、本来の定期接種の年齢を過ぎて接種機会を逃した方がいます。

その方々に対しても「キャッチアップ接種」として、改めてHPVワクチンを受けられる機会を設けています。

詳細は案内ページをご確認ください。

ワクチン接種について

対象者

接種日現在で中央区に住民登録のある小学6年生~高校1年生の女子が対象です。

中央区以外の方でも、東京23区内で接種券をお持ちであれば接種できます。

2022年度の対象は、2006年4月2日~2011年4月1日生まれの方です。

接種費用

無料で受けられます。

持ち物

接種当日は以下を持参してください。

- 接種券シール

- 予診票

- 母子健康手帳

- 同意書(必要な場合のみ)

13歳以上の方は、予診票と同意書に保護者の署名があれば、接種当日に保護者が同伴しなくても接種が可能です。

ただし、接種後に失神などの反応が起こる可能性があるため、安全のため保護者の付き添いを推奨しています。