深部静脈血栓症/肺塞栓症(エコノミークラス症候群)

深部静脈血栓症/肺塞栓症とは

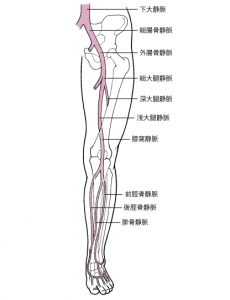

静脈は足先から心臓に向かって血液が流れていますが、長時間同じ姿勢で過ごすと、下肢の静脈内に血栓が形成されることがあります。これが「深部静脈血栓症(DVT)」です。DVTが起こると、血流が妨げられることで足にむくみや痛みが生じます。

さらにこの血栓が血流に乗って肺の動脈へ移動し、詰まってしまうと「肺塞栓症(PE)」となります。これは呼吸困難や胸痛などを引き起こし、重症化すると命にかかわる重大な病態となります。

有名な例が「エコノミークラス症候群」です。これは飛行機などで長時間座った姿勢のまま動かずにいることでDVTを発症し、それがPEを引き起こすことによる病態を指します。特に2004年の新潟中越地震では、車中泊中に肺塞栓症を起こして死亡した事例が多数報告され、大きな社会問題となりました。

深部静脈血栓症/肺塞栓症を起こしやすい人は

- 高齢者

- 下肢の手術後

- 骨折等のけが

- がん

- 肥満

- 経口避妊薬の使用

また、先天的な凝固異常がある場合も、血栓ができやすく注意が必要です。

深部静脈血栓症/肺塞栓症の検査について

疑われる場合には、画像検査として「下肢静脈エコー」や「造影CT」を行います。特に造影CTは肺塞栓の診断に有効です。また、血液検査として「D-ダイマー」の測定を行うこともあります。D-ダイマーは感度が高く、陰性であればほぼ否定できますが、特異度が低いため陽性でも確定診断とはなりません。

深部静脈血栓症/肺塞栓症の治療について

以前はヘパリンやワーファリンといった抗凝固薬が用いられていましたが、現在ではDOAC(直接経口抗凝固薬)の使用が一般的です。重症の場合には血栓溶解療法や酸素投与、一時的な補助循環装置の使用が必要となることもあります。症状がある場合は、命に関わる可能性もあるため、早めの受診を強く推奨いたします。