不整脈

不整脈とは?

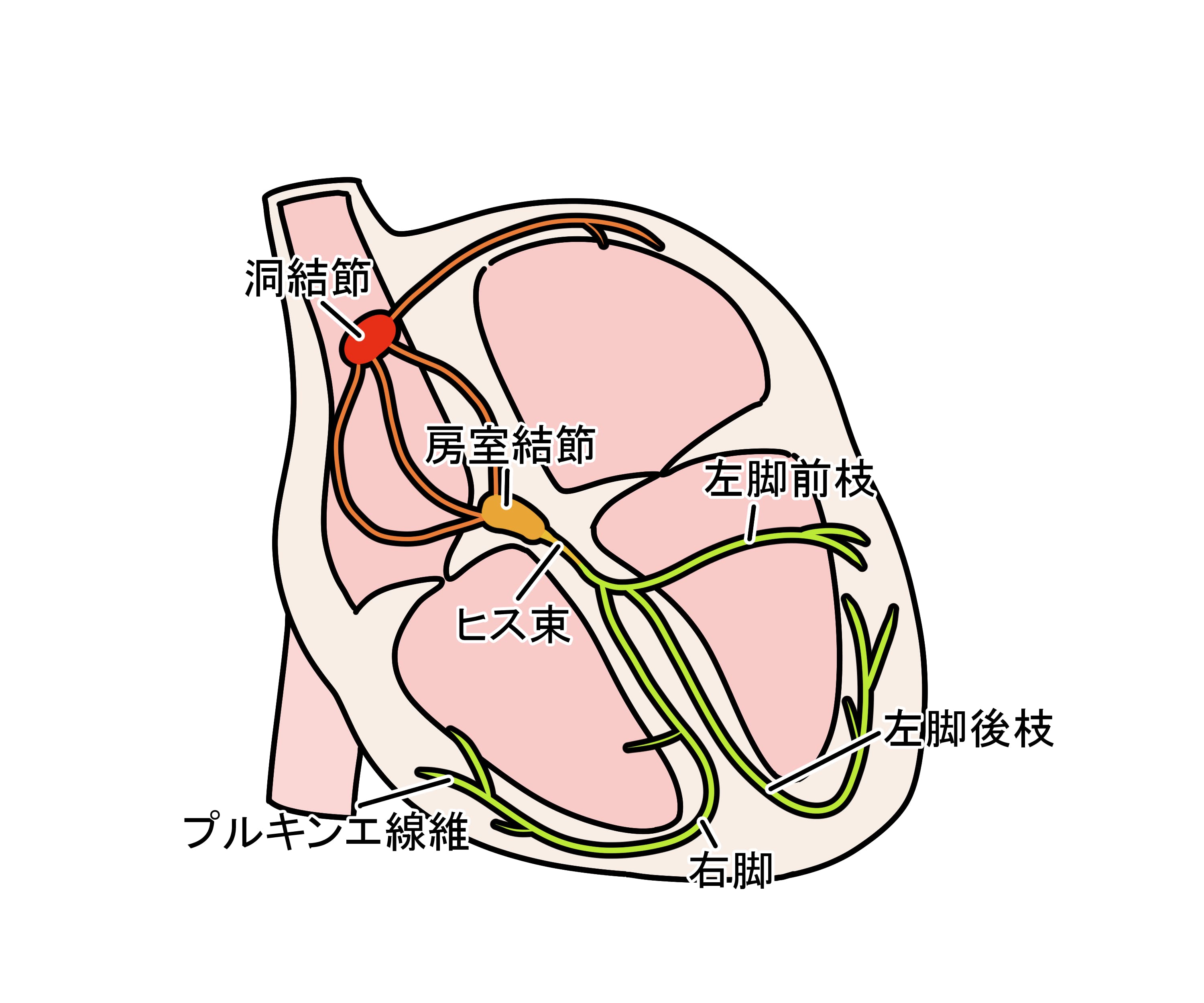

心臓には「刺激伝導系」と呼ばれる、電気信号を伝える回路のような仕組みがあります。洞結節という部位から出た電気信号が、心筋内を通って全体に伝わることで、心臓はリズムよく収縮しています。

この電気の流れがうまく伝わらなくなることで起こるのが「不整脈」です。

不整脈の種類と対処

不整脈には、電気信号の伝わりが遅くなって脈が遅くなるタイプや、異常な電気回路がぐるぐる回ることで発生するタイプがあります。

脈が極端に遅くなる場合には、ペースメーカーを用いて心臓の動きを補助する治療が必要になることがあります。

一方、異常な電気の流れによって発生する不整脈には、薬でリズムを整えたり、必要に応じてカテーテルアブレーションという手術治療を行う場合もあります。

なかでも「心室細動」は命にかかわる重大な不整脈です。突然死につながるリスクが高く、予防が難しいとされています。

この心室細動を起こしやすい特徴的な心電図として「ブルガダ型心電図」が知られています。約1000人に1人の割合で見つかるとされ、健康診断などでも指摘されることがあります。

ただし、ブルガダ型心電図があるすべての人に重大な不整脈が起こるわけではありませんが、失神歴があったり、家族に突然死の既往がある場合は特に注意が必要です。

不整脈の検査と治療

不整脈の原因や種類、また心臓の状態によって、治療方針は大きく異なります。そのため、まずは正確な診断が重要です。

診断には12誘導心電図のほか、ホルター心電図(長時間記録)や心エコー検査(超音波検査)、血液検査などが活用されます。

不整脈を指摘された場合には、まずは専門医の診察を受けることをおすすめします。