かぜ(風邪)症候群

風邪とは

風邪(かぜ)は医学的には「かぜ症候群」と呼ばれ、鼻やのどなど上気道に生じる急性の炎症の総称です。多くはウイルスが粘膜に侵入して炎症を起こすことで、くしゃみ・鼻水・鼻づまり・のどの痛み・咳・たん・発熱といった症状がみられます。

原因微生物の約90%はウイルス

かぜは、上気道(鼻・咽頭)が微生物に感染することで発症します。原因のおよそ9割はウイルスで、残り約1割は細菌やマイコプラズマ、クラミジアなどウイルス以外によるものです。かぜの原因ウイルスは200種類以上存在するとされ、どのウイルスが関与したかを特定するのは容易ではありません。さらに、同じウイルスにも複数の型があり、毎年のように変異します。そのため、一度の感染で免疫ができても、別の型や別のウイルスに再び感染し、かぜを繰り返すことがあります。

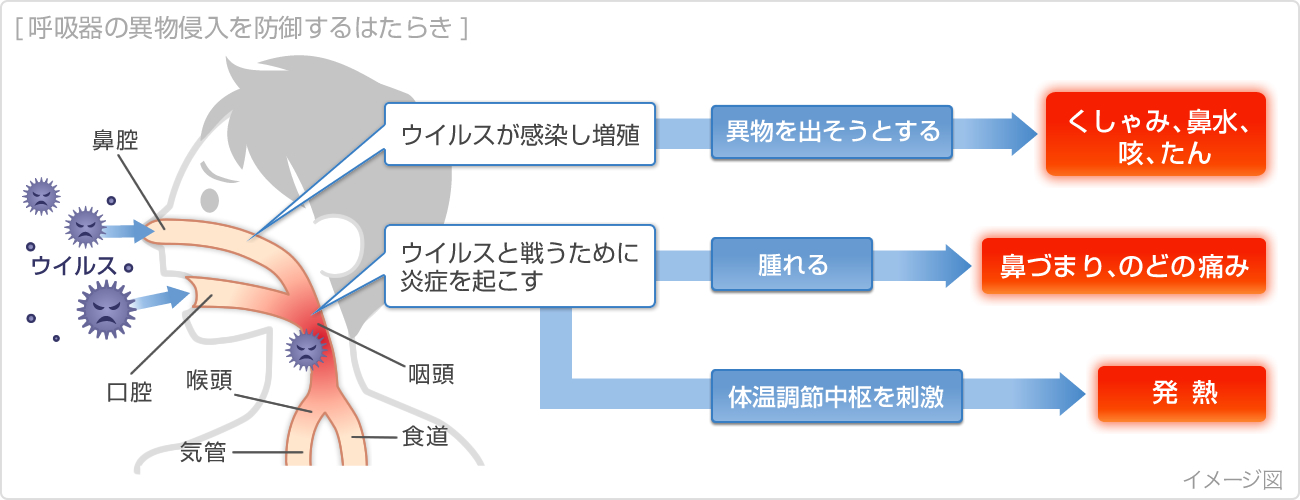

風邪(かぜ)の症状は呼吸器が異物の侵入を防御する働き

鼻・のど(咽頭・喉頭)・気管・気管支・肺からなる呼吸器は、常に外気にさらされるため、体内に病原体を入れないしくみを持っています。鼻や口、のどの粘膜には粘液と線毛が備わり、粘液がウイルスや細菌、ほこりを絡め取り、線毛の動きでのど側へ運びます。くしゃみや鼻をかむ、せき込むといった動作で体外へ排出するのがこのクリアランス機構です。

病原体が付着すると、防御のために粘膜で炎症反応が起こり、血流が増えて腫れやすくなります。その結果、鼻水の増加や鼻づまり、のどの痛み、せき、たんなどの症状が現れます。これらは「異物を外へ出し、広がりを抑える」ために生じる、身体の自然な反応です。

また、発熱は侵入者に対抗する過程で視床下部の体温調節中枢が高めに設定されて起こります。体温が上がることで免疫細胞の働きが活発になり、ウイルスの増殖も抑えられます。つまり、熱は防御システムがしっかり作動しているサインでもあります。

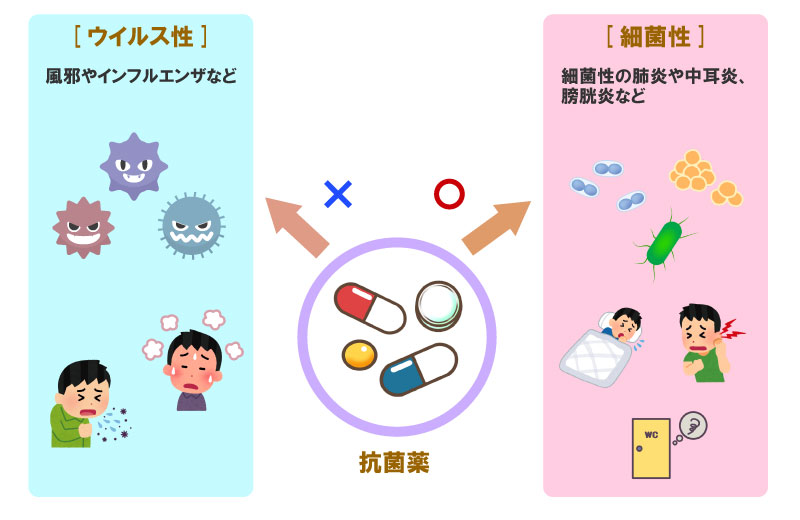

風邪に抗菌薬(抗生物質)は効きません

抗菌薬はその名の通り細菌を標的にした薬です。細菌とウイルスはまったく別の病原体のため、ウイルスが原因のかぜには効果は期待できません。かぜで抗菌薬を服用しても症状の改善にはつながらず、吐き気や下痢などの副作用を招くおそれがあります。必要のない抗菌薬に医療費をかけ、さらに副作用まで生じることは避けるべきです。

一部の風邪で抗菌薬を処方します

例外として、溶連菌咽頭炎、中等度〜重症の急性副鼻腔炎、百日咳など細菌が関与する病気では抗菌薬が必要になる場合があります。適切な治療のためには、医師による診察や検査で原因を確かめることが大切です。症状が強い、長引く、心配なときは、かかりつけ医に相談してください。