心房細動

心房細動とは

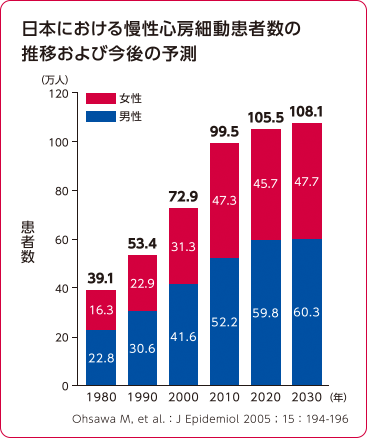

心房細動とは、心房が細かく震えるように痙攣し、不規則な脈拍になる状態を指します。加齢とともに発症しやすくなり、特に80歳以上では2〜5%の割合で認められるとされています。

この不整脈は、すぐに命に直結するわけではありませんが、放置すると脳梗塞などの合併症リスクが高まることが知られており、注意が必要です。

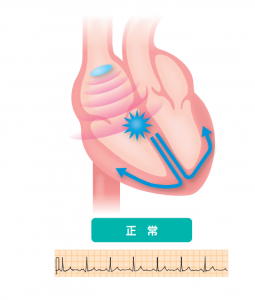

正常な心臓の収縮

下図は、心臓が正常に動いているときの模式図です。右心房の上部にある「洞結節」から発生した電気刺激が、房室結節を経由して心室に伝わり、心臓が規則正しく収縮・拡張します。

この仕組みにより、通常は1分間に60〜80回の拍動が保たれています。運動時などには一時的に150〜180程度まで脈拍が上がることもありますが、一定の範囲内でコントロールされています。

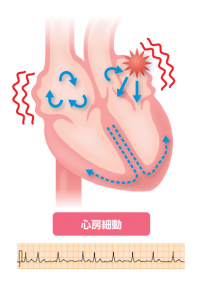

心房細動時の心臓の収縮

心房細動とは、心房が異常に興奮して1分間に300~500回ほど細かく震えてしまう状態を指します。

心臓がこれほど頻繁に動こうとすると当然大きな負担になりますが、実際にはそのすべてが心室に伝わるわけではなく、およそ4~5分の1程度が伝わります。

そのため脈拍はだいたい80~100回/分前後となります。

ただし伝わり方が一定でないため、脈が不規則になってしまうのです。

さらに、運動やちょっとしたきっかけで伝導が良くなってしまうと、脈拍が急に200回/分近くまで跳ね上がることがあります。

これはまるで心臓が勝手に全力疾走しているような状態で、強い動悸や息苦しさを感じる原因になります。

このような状態が長く続くと、心臓に過度な負荷がかかり、心不全へと進行してしまう場合もあるのです。

心房細動の症状は?

心房細動では、ドキドキする、息切れ、めまい、疲労感などの症状があらわれることがあります。しかし、無症状のことも多く、定期健診の心電図検査などで初めて見つかる場合も少なくありません。

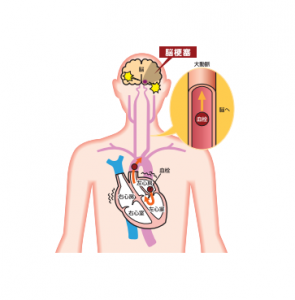

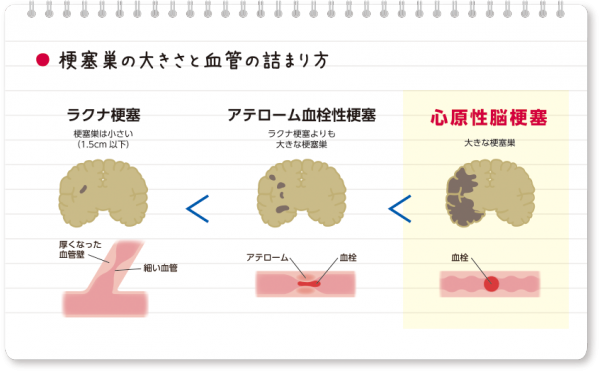

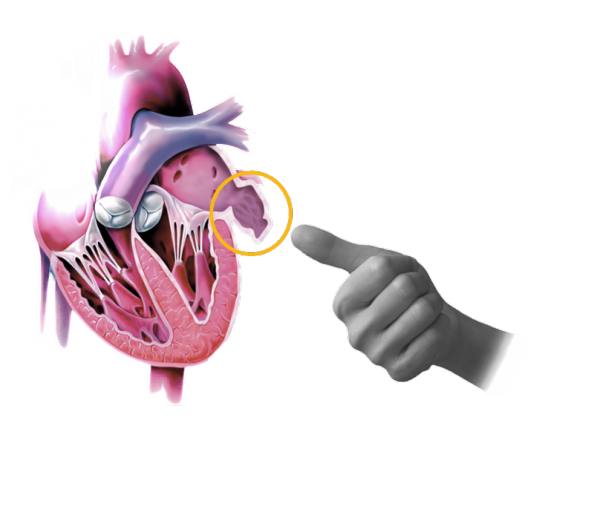

心房細動と脳梗塞

心房細動の一番の問題は、心房内の「左心耳」という部位に血栓ができ、それが血流に乗って脳の血管を詰まらせることで脳梗塞を引き起こしてしまう点です(下図参照)。

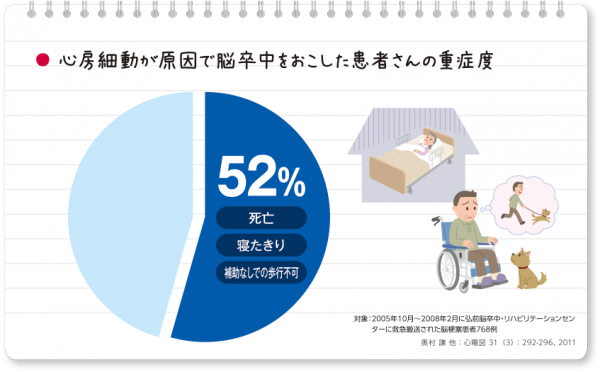

心房細動による脳梗塞は、しばしば重度の脳障害を引き起こします。半身麻痺や寝たきりとなり、重篤な場合には命を落とすケースも少なくありません。

脳梗塞の危険度について

患者さんには様々な背景因子があり、その背景によって塞栓症のリスクが異なります。まず、リウマチ性僧帽弁疾患・僧帽弁狭窄症・人工弁(機械弁および生体弁)置換術後の弁膜症性心房細動とそれらを有さない非弁膜症性心房細動では塞栓症のリスクが異なります。

さらに非弁膜症性心房細動においても、心不全(Congestive heart failure)、高血圧(Hypertension)、年齢(Age)≧75、糖尿病(Diabetes mellitus)、以前の脳梗塞/一過性脳虚血発作(Stroke/TIA)といった因子は脳梗塞の発生率を上昇させる因子であり、それらが累積するとさらに脳梗塞が起こりやすいことが知られています。

特に脳梗塞/一過性脳虚血発作を一度でもきたした患者さんでは他の因子の脳梗塞年間発症率が5〜8%/年であるのに対して、12%/年とより高いことが分かっています。

そのため前記の因子を有した場合は各1点を、脳梗塞/一過性脳虚血発作をきたした場合は2点と合算して、各々の頭文字をとって「CHADS2スコア」とされました(表1)。このCHADS2スコアは脳梗塞の年間発症率とよく相関するため簡便で有用な指標として、非弁膜症性心房細動における脳梗塞のリスク評価として用いられています。

表1 CHADS2スコア(文献1より改変)

| 危険因子 | スコア | ||

| C | Congestive heart failure / LV dysfunction | 心不全、左室機能不全 | 1 |

| H | Hypertension | 高血圧 | 1 |

| A | Age ≧75y | 75歳以上 | 1 |

| D | Diabetes mellitus | 糖尿病 | 1 |

| S2 | Stroke / TIA | 脳梗塞、TIAの既往 | 2 |

| 合計 | 0~6 | ||

TIA:一過性脳虚血発作

CHADS2スコアは簡便であることから、脳梗塞のリスク評価として専門外の医師でも非弁膜症性心房細動における抗凝固療法の適応を考慮する上で非常に有用です。しかしながら、非弁膜症性心房細動の大半はCHADS2スコア1点以下の患者さんであり、リスクとしては低いものの絶対数が多いため脳梗塞をきたす患者数としてはかなりの割合を占めています。

そのため、こうした患者さんの脳梗塞を予防することが重要です。CHADS2スコアで用いられる危険因子以外にも、心筋症、年齢(65〜74歳)、心筋梗塞の既往、大動脈プラーク、血管疾患、性別(女性)が報告されていることから、CHADS2スコアだけでは脳梗塞のリスクを評価できない年齢(65〜74歳)、心筋梗塞の既往などの血管疾患合併例、女性(器質的心疾患を有さない65歳未満の女性は計算されない)をそれぞれ1点とし、75歳以上の年齢ではリスクがさらに高まることを考慮して2点として計算されるCHA2DS2-VAScスコアが提唱されました(表2)。

表2 CHA2DS2-VAScスコア(文献2より改変)

| 危険因子 | スコア | ||

| C | Congestive heart failure / LV dysfunction | 心不全、左室機能不全 | 1 |

| H | Hypertension | 高血圧 | 1 |

| A2 | Age ≧ 75y | 75歳以上 | 2 |

| D | Diabetes mellitus | 糖尿病 | 1 |

| S2 | Stroke / TIA / TE | 脳梗塞、TIAの既往、 血栓塞栓症の既往 |

2 |

| V | Vascular disease(prior myocardial infarction, peripheral artery disease, or aortic plaque) | 血管疾患(心筋梗塞の既往、末梢動脈疾患、大動脈プラーク) | 1 |

| A | Age 65〜74y | 65歳以上74歳以下 | 1 |

| Sc | Sex category (female gender) | 性別(女性) | 1 |

| 合計 | 0~9 | ||

TIA:一過性脳虚血発作

心房細動による脳梗塞の予防について

上記のCHADS2スコアないし、CHA2DS2-VAScスコアにて脳梗塞の危険が高いと判断された場合には内服薬を服用します。内服薬には下記の主に三種類があります。どの内服薬が患者様にあっているかは、年齢、性別、腎機能、併用薬剤など様々な要因で決まりますので、主治医の先生と相談して決めてください。

- ビタミンK拮抗薬(ワーファリン)

- 直接トロンビン阻害薬(ダビガトラン)

- 第Xa因子阻害薬(リバーロキサバン、アピキサバン、エドキサバン)

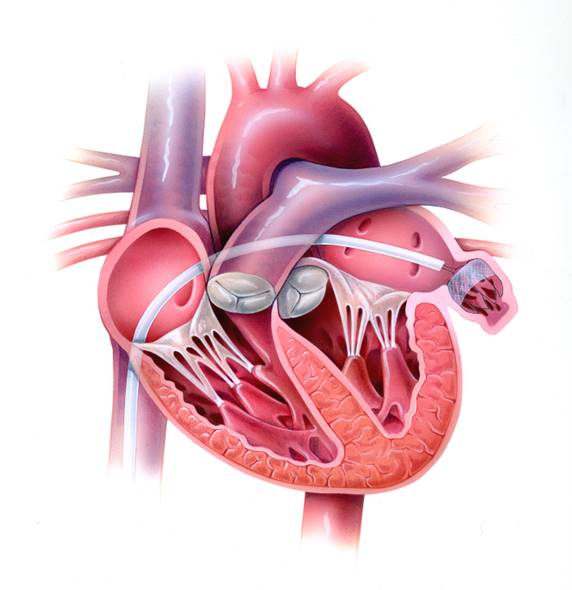

内服以外の脳梗塞の予防について

内服薬以外の脳梗塞の予防法としては胸腔鏡下左心耳切除や左心耳にデバイスを留置する左心耳閉鎖治療などがあります。(下図参照)

c 2019 Boston Scientific Corporation. All rights reserved

c 2019 Boston Scientific Corporation. All rights reserved

c 2019 Boston Scientific Corporation. All rights reserved

c 2019 Boston Scientific Corporation. All rights reserved

心房細動による脳梗塞の治療について

①レートコントロール

レートコントロールでは、心房細動の状態を維持したまま心拍数を適切に保つことを目指します。

心拍が過度に速くならないように、β遮断薬、カルシウム拮抗薬、ジギタリス製剤などが処方されることがあります。

この方法により、動悸などの症状が和らぎ、日常生活が楽になることがあります。

②リズムコントロール

リズムコントロールとは心房細動を停止させて洞調律へもどす治療法です。心房細動を停止および抑制するには抗不整脈薬、電気ショック、カテーテルアブレーションなどを行います。

実はレートコントロールとリズムコントロールの優劣はありません。2002年に発表されたAFFIRM(Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management)試験(Wyse DG, et al. N Engl J Med 2002;347:1825-33)ではレートコントロールとリズムコントロールで総死亡率や心血管イベントに差はありませんでした。このため、どちらを選択するかは患者背景によって異なるのが実情です。

心房細動のカテーテルアブレーションについて

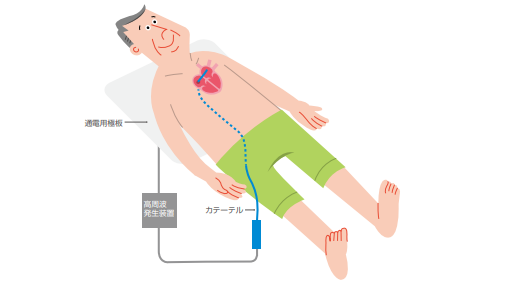

カテーテルアブレーションとは、カテーテルという細い管を足の付け根から血管(静脈)を通して心臓に入れ、心房細動の原因を発する部位にやけどを作る(焼灼する)ことで、異常な電気信号の流れを遮断(アブレーション)します。

近年、心臓の4つの部屋(P2参照)のうち左上の部屋(左心房)につながる4本の肺静脈から発生する異常な電気信号が、心房細動のおもな引き金になっていることが明らかになりました。心臓に管を入れる、といっても、カテーテルを入れる部位に数ミリほどの小さな傷がつく程度のため、胸を切り開く必要がなく患者さんの身体への負担が少ないとされています。ただし、患者さんの状態によって、複数回の治療が必要な場合もあります。

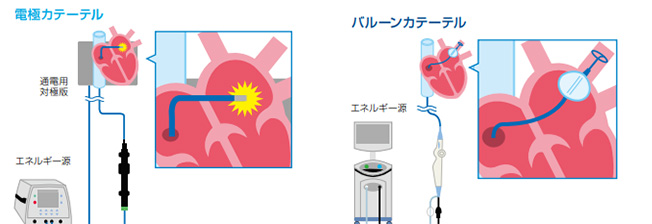

カテーテルアブレーションには、使用するエネルギー源や形状の違いによって、いくつか種類があります。まず、高周波電流を使って心房細動の原因発生部位を焼く方法と、冷却剤を使って原因発生部位を凍結させる方法があります。また、形状にも大きく2種類あり、先端に金属の電極がついた電極カテーテルや、先端にちいさな風船がついたバルーンカテーテルがあります。

どのような治療を行うかは患者さんの肺静脈の大きさなどを測定して決定いたします。心房細動のカテーテルアブレーションは専門の病院、施設がありますので、必要ならばご紹介させていただきます。